こんにちは。

いちや です。

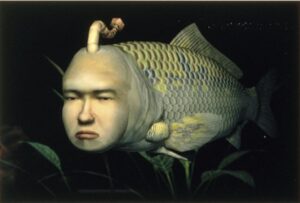

“シーマン”ってご存じでしょうか?

25年ほど前、ビバリウム(現:オープンブック)が開発した

育成シミュレーションゲームの主役である架空の生物です。

伝説の知的生命体シーマンを育成し、マイクデバイスを

通じて会話ができるというシミュレーションゲーム。

音声認識を使うのが特徴で、face to face(対面)で

会話を楽しむという、斬新さが話題になりました。

とにかく、ふてぶてしい面構えと、飼い主に媚びない

毒舌キャラの人面魚も大受けして社会現象にもなりました。

私もセガのドリームキャストで遊んだ記憶があります。

でもこうして、考えてみると、

チャットGPTの走りのようなもの、チャットGPTの初期段階

だった。ともいえそうです。

何故、このようなお話をしたのかというと、

ヒューマンデザインの登録者向けコミュニティーで、

チャットGPTが話題に挙がり、「チャットGPTとの会話」が

トレンドになっているからです。

今や、人と会話しているかのように自然とやり取りが出来る

のです。

今後、私たちの日常生活の中にドンドン浸透していくこと

でしょう。問合せ、案内、障害対応などなど。

今までは、ある一定の熟練した要員が行ってきたことが、

AIが取って代わる。

そういう時代がもうすぐそこに見えてきているのです。

だからこそ、そんな時だからこそ、

「エッジの利いた個性」を持つ人材に、希少価値があり、

必要となっていくのではないでしょうか。

優等生じゃつまらない。そつなくこなす優等生は、

これからAIに取って代わることになるのだから。

ある意味、「劣等生的な、ありのままの姿」を個性として

どう見せていくのか。一人ひとりが、

ヒューマンデザインをどう活用していくのかに

掛かっているともいえるのかも知れません。

ところで、前述のシーマン(SEAMAN)。

今でも健在なのですね。

シーマン人工知能研究所

一人暮らしの高齢者の方やお留守番が多いお子さまの孤独。

世の中にある様々な孤独を、会話を通じて笑顔に変える。

シーマン(SEAMAN)で培われたノウハウは、

更に磨きがかけられて、

社会貢献に役立てられているのです。

人の感情にひたすら寄添う。人を癒やしていく。

優等生を目指していくチャットGPTとは、

異なる方向性を目指していくのだと。

今度の動向が気になるところです。